改訂作業、ほぼ終了。

特認司法書士

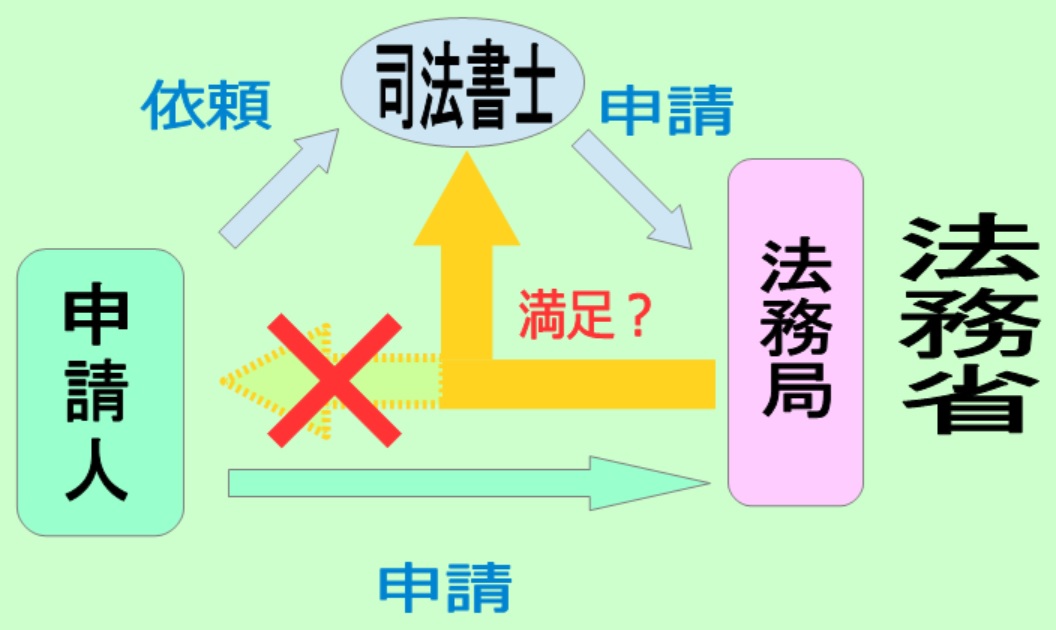

合格率が1桁%の司法書士や土地家屋調査士の試験の中で、「抜け道」ともいえるのが、退職公務員に対する法務大臣の特別認定(特認)である。

まあ、事実上の天下りなんだけど、調べてみると、これが結構面白い。

ちなみに、土地家屋調査士にも同様の規定がある。

似たような規定なので、経緯は同じかと思ったら、そうでもなかった。

司法書士法のほうがだいぶ古くて、土地家屋調査士法にも特認制度を導入することが、法務省と法務局職員労働組合の願望だったみたい。

しかし、調査士会が反対し続けたためにずっとできなかったらしい。

天下りについては、他にも「民事法務協会」という、各種天下り特集でダントツ1位を獲得する団体があって、こっちも特認制度以上にドロドロしていておもしろい。

とりあえず、司法書士の特認制度に絞って、まとめてみた。

ところで、この種の「公務員の裁量」で決まってしまうことは、なかなか情報が表に出てこない。

つーか、役所には、自分たちの利益にかかわる部分の情報を公にするつもりが、さらさらない。

試験の実施に差し障りがあるとか、個人情報が多いとか、しょーもない理由を並べ立てて、制度が崩れることをおそれている(と思う)。

ならば、表に出てきた情報をつなげてみたら、どーなるのか。

隠そうとするから見たいのであります。

そうやってインターネットが普及してきたのであります。

幸い、カネと時間と忍耐を要する「情報公開制度」を利用しなくても、インターネット上に便利な情報があるので、それを使おう。

メインになるのは、国会の会議録。

国会については、関連する部分だけ抽出しても膨大な量になるので、引用部分は別ページにする。

「官民共通認可」の時代

昭和25/04/27 衆議院 法務委員会

昭和25/04/27 衆議院 法務委員会

提案議員の説明によると、大正8年に制定された司法書士法は、昭和25年当時まで、30年間一度も改正されないまま来たらしい。

そこで全部改正によって刷新した、ようだ。

特認とは直接関係ないが、この時の改正で、

- 監督権限が地方裁判所から法務局へ。

- 司法書士会の明文化(ただし、任意加入)

という変化があった。

ここでは、のちのち引っかかりそうな規定を引用しておく。

現行法と比較して重要なのは、2条の1号と2号がひっくり返っているところ。

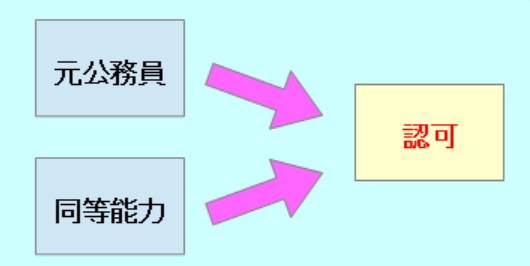

公務員並みの能力を持った者も、ついでに司法書士として認めてやる、と言っている。

公務員経験が基準になっているから、現行法で退職公務員が司法書士になるのは、いわば当然であったようだ。

このやり方は、現在の価値観でみるとすっきりしないが、条文としては非常にすっきりしていて、

むしろ、現行法が、司法書士試験合格者をメインにしていながら、退職公務員をおまけとして認めている理由をひねり出す必要が出てくる

という構図になる。

ちなみに、このとき土地家屋調査士法ができた。

昭和25/05/01 参議院 法務委員会

昭和25/05/01 参議院 法務委員会

この時の質疑で、特認の基準について説明があった。

大畠くんは、1号の特認基準がわからないのに、2号でそれと同等と言っても、余計わからん、と質問。

それに対する川本くん(衆議院議員)の答えは、こんなかんじ。

「具体的に申上げますと、例えば新制高等学校を卒業した者、或いは旧制の中学校を卒業した者というような程度のものでありまして、且つ実務の経験を有するというような者を指しておるのでございます。」

「実務経験」であります。

まぁ、1号で公務員を基準にしているので、それと同等と言えば含まれるんでしょうな。

では、どんな実務経験かといいますと、衆議院法制局参事の福原くんが補足している。

「第2号というものは第1号のいろいろな直接裁判事務、或いは検察事務その他に従事した者と同等の教養及び学力と申しますか、実際の場合には例えば村役場の書記を長くしておつた者とか、或いは村長の職務に長くおつた者もございまするし、只今の御説明にありますように、弁護士事務所に長くおつたというようなことで、全くこの裁判所事務官を3年勤めたよりも或いはそれ以上の知識があると認められるならば、第2号で適格であるということは十分考えられるのでございます。

要はこの司法書士と申しますのは、裁判などでなかなか得難いような書式、その他をその場で直ちに仕上げて行くというようなところに、仕事の重点がございますので、今の御質問の点は確かにその通りの取計らいができることだと考えております。」

引用部分の前段と後段の関係も、いまいちわからない。

後段の

「裁判などでなかなか得難いような書式」

は「普通、裁判では使わないような書式」という意味にとれるが、そうすると、前段の

の実務経験自体が無意味になってしまうのではなかろうか。

それでも、登記と直接関係ない

- 「裁判事務」

- 「検察事務」

- 「村役場事務」

- 「弁護士事務所事務」

を同列に並べて「同等」と呼ぶなら、まぁいいよ。

ないよりましだ。

でも、それより重要な点は、どちらも同じ

「認可」だということ。

もう一度条文を確認しよう。

当時は、公務員であろうとなかろうと、「学力」と「経験」のある者を「認可」することにより、司法書士としていた。

ところが、現行規定では、「経験」に価値があるのは、公務員だけである。

しかも、相変わらず「裁判などでなかなか得難いような書式」を使っているのに、こちらも相変わらず「裁判事務」やら「検察事務」やらが「経験」として認められている。

50年後に福島瑞穂くんが問題にするところである。

この条文の解釈をめぐっては、昭和53年に鳩山邦夫くんが質問している。

「業務を行うのに必要な知識及び能力を有する」というのは、

- 「裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者」

- 「これと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者」

の両方にかかるのか、

- 「これと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者」

だけにかかるのか、と。

日本語の読み方としてはそうなんだけど、法律表現のルールでは前者になるらしい。

表現の技術的側面は措くとして、後者の解釈なら、世間で誤解されているように「公務員10年」だけで司法書士資格が取れてしまう。

当時、鳩山くんは国会議員1期目の30歳。

先輩議員に訊いても分からなかったとか。

- 法律の表現技術を変えていくべきなのか、

- 国会議員なら法律のルールくらい知っておくべきなのか

なかなか難しいところ。

○鳩山委員 司法書士法の改正案第3条についてお尋ねをいたします。

第3条の1号はいいわけでありますが、2号に

「裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの」

私はこの第3条の第2号の意味がわからないわけであります。

ということは、法務大臣がこいつは知識や能力を十分持っていると認めた者に限るというのは、

- 裁判所事務官、書記官、法務事務官、検察事務官にもかかるのか、それとも

- これらにはかからず、これらの人たちは従事した期間が10年以上たっておれば自動的に司法書士となる資格を有して、それらとは別に同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者にのみこの法務大臣が認める云々がかかるのか

、どちらであるかをお教えいただきたいと思います。

○香川政府委員

裁判所事務官等の10年以上になる者につきましても、この後段の法務大臣が「能力を有すると認めたもの」というのはかかるわけでございます。

○鳩山委員

しかしこれはそうは読めない。

この条文を読みまして、最初の4つは自動的になるんだ、そうでなくて最後のものだけが法務大臣が認める云々という条件がかかってくるんだと読み取ってしまうような素人がもしいたとしてもおかしくはないとお考えになりませんでしょうか、この条文の文章構成で。

○香川政府委員

これは素人がとおっしゃれば答弁にならないのでございますけれども、1つの条文の約束事がございまして、ごらんいただきますとわかりますように、期間を「通算して10年以上になる者又は」云々の「者であって」の下に「、」をつけまして、そして「法務大臣が」云々と、こういうふうに書いているわけでございますから、お説のような読み方は絶対にできないというふうに考えます。

○鳩山委員

実はそういうことで先ほど、きょう傍聴に見えておられます日弁連の方にもお尋ねをいたしましたら、法律の専門家ならばいま局長おっしゃったように読めるということでありました。

しかし横山委員に、これは先生どう読みますかと言ったら、いや、これは読み方がわからないと横山委員は率直に私にお話しになった。

横山先生はこの法務委員会の大ベテランであり、しかも国会一の勉強家であられる方がやはりこれは非常に読みにくいぞとおっしゃるわけです。

この「、」の位置で確かにおっしゃるとおり私も理解できないことはないわけでありますけれども、法律というのはやはり素人でもわかるような、もっとわかりやすいものでなければいけないというのが私の年来の主張でございますので、これは何かもっとうまい書き方がないか、御検討をお願いをしたいと思うわけでございますが、いかがでございますか。

○香川政府委員

答弁になりませんが、これはうまい書き方でございまして、もっと素人わかりするようにということになれば繰り返すほかはないのでありまして、そういうことは恐らく現在の法制局ではちょっと認めていただけないのじゃないかと思うのであります。

しかも実質考えますと、上の方が10年になれば当然なれるというのに、下の方が同等以上の知識、能力がありながらさらに認定が要るというのは、これは矛盾でございますから、実質を考えましてもこれを誤解される心配は私はないというふうに思っております。

昭和53年06月07日 衆議院 法務委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/084/0080/08406070080029a.html

では、現行規定における

「同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者」

って、誰のことなんでしょうか。

昭和25年の解釈でいけば、「村役場」や「弁護士事務所」なんかの実務経験を認めてもらえるんでしたよね。

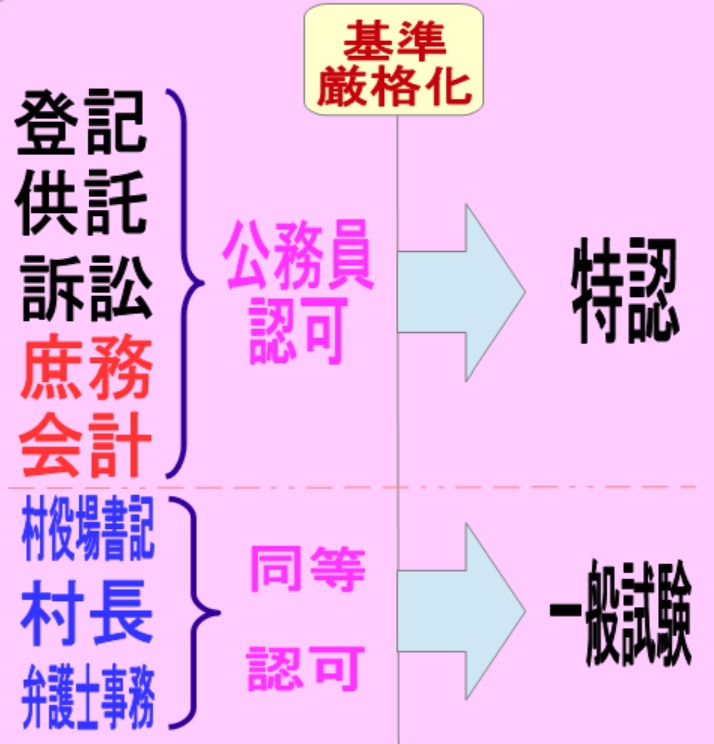

しかし、平成14/03/28の

司法書士の資格認定に関する訓令(法務省民二訓第779号)では、

第1条 次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる。

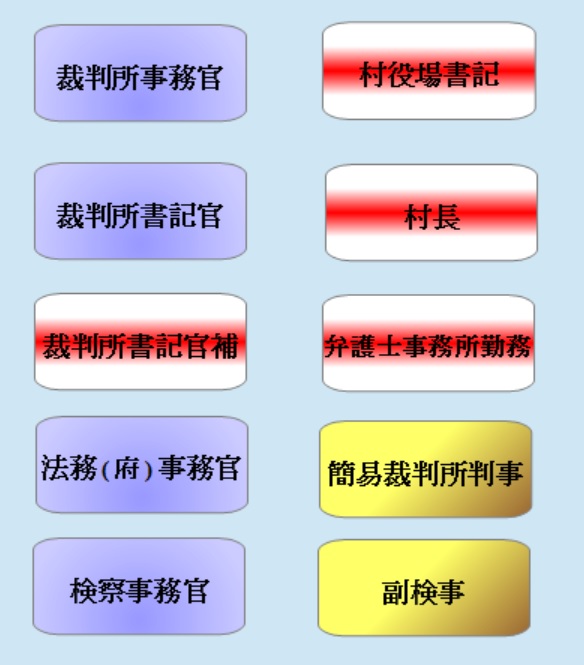

- (1 ) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの

- (2 ) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者

と、見事なまでに、法務省、裁判所関係者に限定している。

簡易裁判所判事か副検事しか同等と認めない。

しかも、「庶務」やら「会計」やらの仕事まで、「これらの事務に準ずる法律的事務」にぶち込むつもりらしい。

○政府委員(香川保一君)

これは法務事務官と申しましても、極端な例を申しますと、庶務、会計的な仕事ばかりしてきたという人もないとは言えないわけでございまして、あるいは登記だけやってきたというふうな職員もおるわけであります。

まあ司法書士の業務は登記、供託あるいは裁判所、検察庁に書類を提出するようなそういう仕事でございまして、範囲が広いわけでございます。

したがって、そういう職歴も考えながらやはり適宜の試験をいたしまして、そしてそれによって、具体的に申しますと、まあ何点以上とらなきゃだめだというふうな基準で、大臣の選考といいますか、認定ということをやってまいりたいと、かように考えておるわけでございます。

昭和53年06月15日 参議院 法務委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/084/1080/08406151080016a.html

一体、どういうまとまりなのかと。

おそらく、初期の特認が「公務員試験合格者」を基準にしていたため、「公務員としての実務経験」があればなんでもよかった時代のなごりなんだろうと思う。

当時は全部が認可だったから、「登記」だろうが「会計」だろうが「村長」だろうが、誰も気にしていなかったんだろうけど、その後の改正で、

いう形で明確に区別されると、明らかに変である。

つまり、これからのお話は、

- 『「試験合格者」の中に、どうやって「特認」を紛れ込ませていくか』

という戦いであるとともに、

- 『どうやって「実務経験者」を身内だけに限定していくか』

という戦いでもある。

昭和27/07/29 衆議院 法務委員会

昭和27/07/29 衆議院 法務委員会

当時の規定は、スジは通っている。

それを確認できるのが、この委員会での、陳情に対する平賀くん(政府委員)発言である。

「本件陳情の趣旨は、司法書士となるについて裁判所書記官等に特権を認めることなく、試験制度により定めることにされたいというのでありますが、司法書士法は、司法書士の資格について裁判所書記官等の職にあつた者と、一般の人との間に差別を認めていないものと考えます。

また法務局長、地方法務局長が、司法書士の認可を與えるについても、裁判所書記官等の職にあつた者を特別に取扱つておりませんから、今ただちに試験制度をとる必要はないものと考えます。」

「公務員基準を廃止せよ」という陳情に対して、民間人も同等の基準で認可されるから問題ない、と言っている。

まぁ、

『「元書記官等を特別に取り扱わない」ならば「試験制度を取る必要はない」』(上記発言)

の対偶は

『「試験制度を取る必要がある」ならば「元書記官等を特別に取り扱う」』(現行制度)

なので、その後の法改正を暗示していると言えなくもない。

|

試験必要

|

|

特別待遇

|

|---|

当時

|

×

| ➡ |

×

|

|---|

現在

|

○

| ➡ |

○

|

|---|

さて、これは前年の

昭和26/11/16衆議院法務委員会における陳情に対する、法務政務次官・高木くんの発言と重なる。

「司法書士法におきまして、裁判所書記官等の職に3年以上あつた者のほか、これと同等以上の教養及び学力を有する者も、法務局または地方法務局の長の認可を受けて司法書士となることができることとなつており、実際におきましては、前者に該当する者より、後者に該当する者の方が、より多く認可を受けて司法書士となつている状態でありますので、まさに御趣旨の通り運営されておるものと考えております。」

元公務員より一般人の方が多く認可されているから平等だ、と強調している。

今なら、倍率はどうなんだとか、そもそも区別する理由になっていないとか、反論は多々あるだろうが、どういう経緯であろうと「認可」を受けてしまえば変わらない。

その意味では、とても平等な時代であった、といえる。

昭和31/02/20 衆議院 法務委員会

昭和31/02/20 衆議院 法務委員会

このときの改正で、

- 事務官の在職年限が3年以上から5年以上に引き上げられた

- それまで要件を満たした者を法務局長が認可していたのを、「選考して」認可するように改めた。

会議録を読んでも、当時の国会では、公務員が退職後に資格を得ることに疑問が生じてなかったみたい。

このときの改正で、特認について変わった点は、

「それ以外に、かりにそういう経験年数を持っておりましても、在職中の行状等が相当非難に値するというような者、能力はあるけれども行状がどうも思わしくないというような者も出てくるわけでございますので、そういう者は一応長の選考によってふるい落していこう、こういうことをねらっているわけでございます。」

という部分。

これは、無試験で認可されていた公務員が、このあとの答弁で再三強調される、内部的な試験が実施されるようになった、という意味だろうか。

これに対して、特認以外の認可については、実務経験に言及していないところからすると、経験不問の一般試験が始まったのかな。

「現在では、第2条1号の場合には大体裁判所事務官等々の在職年限が3年以上になった者は一応認可される。

それから、2号のそれと同等以上の教養、学力ある者――これは実質的には試験でありますが、これらを司法書士として地方法務局あるいは法務局の長が認可をするわけでございますが、先ほど申しましたようなこれらの職にある者の経験年数を上げた理由にも関係いたしますが、出す書類によりましては、わずか3年というくらいではなかなか事務の公正、適正というものが期待できないということが一つございます。」

そうであれば、同じ「認可」でありながら、このあとの「特認試験」と「一般試験」との枝分かれが始まったのが、この改正ということになる。

昭和31/03/12 参議院 法務委員会

昭和31/03/12 参議院 法務委員会

公務員には特権があるのに、どうして弁護士事務所の事務員にはないのか?

今も昔も、国会議員になる弁護士が多いからであろうが、繰り返し質問されている。

衆議院議員の高橋くんが答えているので引用しておこう。

国家試験になる前のお話である。

「この立案者側におきましては決して官僚的な気持を持っていたわけではございません。

ただ第2条の1号にいわゆる官職にある人たちを列挙いたしました。

そうしてこれに一定の年限在職しておることによって一つの資格を認めますということは、裁判所事務官にしましても、あるいは書記官等にいたしましても、やはり今の制度からいたしますと、一定の試験を経てここに至っておられるわけであります。

すなわち、公務員を採用するだけの資格を持っておられる方々がここに入ってこられるわけであります。

ところが、法律事務所に勤務される方々にはそういったような資格というものを法律上認めておらないわけでありますから、そこにやはりむしろ差異を設けた方がほんとうのこの教養、学力のある方をこの職につかせるということにおいて妥当である、そういうふうに考えたわけでございます。」

わかったような、わからんような答弁である。

「

一定の試験を経て」という強調は、ここでは「採用試験」の意味で使われているのに対し、このあとは「特認試験」の意味で使われる違いはあるにしても、公務員の特別扱いを正当化するキーワードといえる。

質問者が弁護士事務所の事務員にこだわったため、軽くいなされてしまったような感じかな。

質問をした小林亦治くんは、のちに山形県弁護士会長になった人とのこと。

事務員も入れろではなく、

そもそもその区別がおかしい、

と言っていれば、もう少し面白いバトルになったのかもしれない。

昭和42/06/20 参議院 法務委員会

昭和42/06/20 参議院 法務委員会

久保くんが問題にしたのは、4条で「選考する」と言っているが、実際に行っているのは、個別的な「選考」ではなく、統一的な試験ではないか、という点。

原則論を言えば、日本国憲法73条1号が

「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」

と定めているように、内閣(法務省含む)の仕事は、国会がつくった法律を正しく実行することなので、

『「選考」と定められているのに「試験」をする』

のは、具合が悪いわけであります。

政府委員の新谷くんも、

「法律上は、各法務局長あるいは地方法務局長におきまして個別的に認可の申請をしたものにつきまして選考すべきたてまえになっておるわけでございます。」

と言っている。

しかし、「認可」してもらえれば開業できるんだから、そりゃあ人が押し寄せるでしょ。

新谷くんが答えます。

「最近司法書士の希望者が非常に多くなっておりまして、現在約3000人くらいの人が司法書士の認可の希望を年々出してこられるわけであります。」

そうすると当然、

「個別的にそのつど選考するということになりますと、非常にこれは手数もかかりますし、また各希望者にとりましても、不均衡を生ずるおそれもないではないということを危惧いたしまして、現在におきましては、一応各種の法律につきまして、司法書士となるに必要な関係の法律、あるいは手続上の実務の問題、こういったものを試験の形式にいたしまして、各法務局、地方法務局でアンバランスのないような試験を実施いたしまして、これに合格した人を一応能力のある者と認めまして選考をいたしているというのが実情でございます。」

「試験」だね。

どんな試験かといいますと、

「問題をできるだけ全国的に均一にいたしますほうがよろしいわけでありますので、問題を不均衡にしないためには、やはりその試験の期日を同一に、一斉に実施するということのほうがよろしいわけでありますので、先ほど申し上げたような実際の運用といたしましては、原則的に全国一斉に試験をやりまして、それによって選考をしておるということでございます。」

では、なぜ「試験」と書かずに「認可」なのか?

民事局長の答弁は、ほとんどは試験合格者を認可しているけど、司法書士のいない僻地で、土地収用のような需要があると、1年も待ってられないから、急いで司法書士を認可するためだ、ということらしい。

これに対して、久保くんは、そんなに僻地司法書士が必要なら、1次試験で最低限の能力を見極めたうえで、2次試験として地域ごとの難易差をつくれば、自然に僻地にも合格者が流れていくじゃあないか、と。

簡単にまとめればこんなところなんだけど、民事局長の答弁には、暗黙の前提のようなものが、たくさん詰め込まれているような気がする。

- 特権的な資格取得が認められている「退職公務員」を僻地へ派遣する、または「僻地限定認可」をする、という発想が全くない。

現在の感覚では理解しがたいところである。

- 退職公務員にせよ試験合格者にせよ、僻地での事務所開設を斡旋した、という努力はまったくしていないらしい。

やっていたら当然国会でアピールしているだろうから、この点について何も語らないということは、何もしていないんだろう。

そうすると、特別選考自体が、意図的につくられた必要性という気がしなくもない。

- ダム建設の予定を把握していないらしい。

高度経済成長の最中とはいえ、ダムをつくるなんて、数ヶ月で計画を立てて、いきなり用地買収する、などということはないだろう。

そうすると、用地買収の予定とそれに対する司法書士需要は、全国統一試験をする前からわかっていたはずなので、突発的な需要とはいえないはずである。

- 僻地合格者には、制限がないらしい。

僻地での開業を前提に資格を取得しても、すぐに市街地へ引っ越してしまうことは防げないような気がする。

なぜなら、4条は、「司法書士になるには」管轄局長の認可がいる、といっているので、管轄が変われば改めて認可が必要になるのだろうけど、管轄区域内で事務所を移転するなら、それは認可不要とみるのが条文の解釈になるのではないかな。

このように考えると、久保くんには、もう少し粘って欲しかったのだけれど、試験についての世間話から切り出して「試験の透明性」という土俵に相手を引きずりこんだため、民事局長も引くに引けなくなった、という印象を受ける。

実際、久保くんの言うような改正が実現している。

質問者は結論ありきの質問をぶつけるのではなく、相手の言い分の中に矛盾を見つけるプロセスを織り込むことが重要であると思う。

昭和51/05/11 参議院 法務委員会

昭和51/05/11 参議院 法務委員会

「選考」という名の事実上の試験から、「国家試験」へ移行させるための議論。

司法書士法改正時に国家試験を導入するという付帯決議されてから、すでに9年。

相変わらず、民事局長が本音をペラペラ喋ってる。

「それからさらにこれは率直に申し上げますと、現在司法書士になる方の給源と申しますか、人的ソースを見てみますと、法務局あるいは裁判所、検察庁に長年勤務して、その道の実務を十分心得た人が選考試験を受けて司法書士になっておるという者も相当おるわけでございます。

こういう人たちはやはり国家試験になった場合でも十分合格できる自信はおありだろうと思いますけれども、その面からやはり国家試験になれば自分たちのそういった将来やめてからの職域が閉ざされるのじゃないかというふうな危惧もございまして、この辺のところも理屈はさておきまして、実際問題として調整しなきゃならぬというふうな問題もあるわけでございます。」

そうですよねー。

なぜ国家試験に移行しないのか。

公務員が困るから。

法律はこうして決まっていくのである。

昭和53/06/06 衆議院 法務委員会

昭和53/06/06 衆議院 法務委員会

資格取得要件の変更を通すための審議。

民事局長の答弁を引用すれば、

「法務事務官あるいは裁判所書記官等5年を経験した者、これと同等以上の知識を有する者について認可する」から

「法務事務官、裁判所書記官でも10年以上経験して、さらに法務大臣が司法書士としての知識、能力を有するというふうに認定した者」に変更。

「司法書士試験を国家試験にしよう」という法改正について審議しているらしい。

- 試験合格者数と特認数について400-500:150-200という数字を挙げている。

- 司法書士の引退数を引くと、毎年150-200人くらいの純増。

- 当時の受験者数が16000人なので、合格率3%くらい。

- 都市部では、すでに飽和状態になっている。

- 特認制度は、法務事務官5年以上であったのが10年以上に変更。

ようやく、ここに至って特認批判が出てきた。

出てはきたんだけど、どうも歯切れが悪い。

ことごとく法務局職員への配慮を忘れない。

司法書士業界の票やらカネやらを求めれば批判しないわけには行かないし、公務員業界を敵に回したくなければ特認やめろともいえない。

つまり、どっちつかずの立場では、はじめから質問する意味がないのだよ。

その意味では、歴史としてこういう国会審議をみると、ホントにつまらん。

とはいえ、その中で引き出された民事局長の答弁には、それなりの意味があると思う。

ここで取り上げた2番手、飯田くんに対する答弁。

「そういうわずか一つの退職後の職業として司法書士というものもあるわけでございまして、さような趣旨から特認の制度も、先ほど来の需給関係も十分考えながら、さような退職後の人たちの職場として、わずかではございますけれども十分配慮してまいりたいというふうに考えております。」

「一般の法務局の職員あるいは裁判所書記官等についてはこの特任公証人制度の道がございませんので、私どもとしては司法書士のほかに、さらにそういった退職職員の将来の職場というものを開拓することに鋭意努力しなければならぬというふうに考えております。」

「特認制度は天下り」と民事局長が国会で堂々と答弁している。

当然、こんな論法がいつまでももつわけがないんだけど、法務省側の本心としては、やはり天下りが目的であることは間違いないだろう。

3番手の正森くんは、特認制度と地域ごとの偏在とをからめてきた。

しかし、何が聞きたかったのかよくわからん。

昭和53/06/07 衆議院 法務委員会

昭和53/06/07 衆議院 法務委員会

加地くん登場。

司法書士の特認制度を他の国家試験取得とからめて、利用者の利便性の向上や、公務員の向学心の向上という論点に持ち込んだのは、非常にうまいと思う。

他の議員くんたちのような選挙アピールではないな、という感じがする。

ただ、詰めが甘い。

客がつくつかないなんてことは、どこまでいっても相対値なわけで、そんな論点を持ち出せば水掛け論になることは明らかだ。

相手が反論できないようなポジションを取るべきであった。

自滅した部分が多いと思う。

結局、加地くんの戦果は、特認対試験を1:3より増やさない、という言質を取ったくらいか。

それから、「特認を今後数多くしようというつもりはございません。」と言っているので、絶対数も増えないということでよろしいかな。

特認数の推移を持ってないので、あれなんだけど。

続いて、稲葉くん。

全体的には並以下の質問だが、最後の部分でなかなかの発言を引き出してくれたと思う。

登記とあまり関係のない検察事務官を特認する場合について、民事局長は、次のように答えている。

「10年以上検察事務官であった者、これは法務事務官も同様でございますが、当然に司法書士にするわけではないのでありまして、検察事務官で現に司法書士になっておられる方たちはよく勉強されまして、当然現在で申しますれば認可する際にいろいろ試験をやっておりますが、相当のいい成績で認可を受けて、業績を上げておる検察事務官もたくさんございます。」

さらに、そのあとの発言で、民事局長は、司法書士の業務うち登記の仕事が9割以上だ、という。

だがしかし。

検察事務官は登記の仕事とは関係ない。

検察事務官は嘱託登記を出すから関係ある、というなら、司法書士の業務についてと同様に、検察事務官の業務のうちの登記に関する割合を示すべきではないか。

「認可」の時代ならいざ知らず、これから国家試験をメインにしようと言うのに、おまけの特認に、法務局以外の実務経験を要求する理由がどこにあるのか。

前日の

昭和53/06/06 衆議院 法務委員会でこう答えている。

「したがって、形式的に見ますと、現在の統一試験、選考試験は合格者につきましては法務事務官5年以上と同等ということでございますので、おのずからそのレベルでの合格点ということになるわけでございますが、それが10年ということに改正されますと、いわば端的に申しますればそれだけ合格基準というものが上がるということになろうかと思うのであります。」

検察事務官の、どのあたりの能力が同等なのか、議員くんはここを質問すべきであった。

昭和53/06/15 参議院 法務委員会

昭和53/06/15 参議院 法務委員会

寺田くん。

本人はたいしたことを言っていないんだけど、民事局長に調子よく語らせますな(注. 当時、国家公務員に定年制度がなかった)。

「 さらに、まあ率直にこれは申し上げまして、私どもの努力が足りないというか、力がないということだと思いますけれども、裁判所の――あるいは私から申し上げるのはあれでございますけれども、実際長年法務局におきまして忙しい仕事をしてきた職員の――大体60前、55、56から60前ぐらいで退職していただくわけでございますが、その人たちの退職後の職場というものを私ども十分準備する力もない、努力が足りないと思っておりますけれども、まあ唯一司法書士というふうなものがその退職後の職場としてあるわけでございます。

したがって、やはり長年法務局であるいは裁判所であるいは検察庁で苦労された職員が司法書士としての能力、知識を備えているならば、やはりそれ自体特認とも申しますか、さような一般の国家試験を受ければいいじゃないかというふうなことではなしに、やはりそこに一種のやめた後の希望といいますか、そういうことがやはり在職中の士気にも影響することでございますし、さようなことをいろいろ考えまして、御提案申し上げているような国家試験と、それから一定のそういった裁判所書記官、法務事務官で10年以上たった方について、法務大臣がこの人なら司法書士としての能力、知識を持っておるというふうに認定された者についてやはり国家試験と同様の資格を与えるという制度を取り入れておるわけでございます。」

「まあ唯一司法書士というふうなものがその退職後の職場としてあるわけでございます。」

「やめた後の希望」なんて、なかなかの名言ですな。

どう考えても天下りなんだけど、当時、これだけはっきり言っていた天下り効果も、20年30年たつとまったく言わなくなるので、今のうちに十分味わっておこう。

「御参考までに申し上げますと、10年ということにしておりましても、これは一部誤解があるようでございますけれども、10年たったら当然なれるのだというふうなものではもちろんないわけでございまして、しかも、実際10年というのは最低の法律上要求されておる資格でございまして、実際の運用は大体20年前後経験された方についてこの法務大臣の認定試験をするというふうなことを考えておるわけでございまして、決して身内について不公平なと申しますか、有利な扱いをするというふうな考えは毛頭ないことだけはひとつ御了解賜りたいと、こういうふうに思います。」

一般向けの統一試験を受けないで特認することについて、「運用は職務経験20年だから不公平ではない、有利ではない」、なんて主張が通っていたなんて、実に牧歌的な時代ですな。

「登記行政への奉仕論」の時代

昭和53/06/16 参議院 法務委員会

昭和53/06/16 参議院 法務委員会

円山くん登場。

今までの質問者が思っていたけど言えなかったこと、

「法務局職員程度では、どーせ司法書士試験に受からないんでしょ」

について、

「足らない部分を特別試験するくらいなら、余っている部分は普通に試験したって受かるわけだから、そうすればいいじゃん」

と正面から攻撃。

この戦法は、円山くんが第1号じゃないかな。

ただ、当時は公務員批判が一般的でなかったのか、まだ、押しが弱い。

大きな政府だと公務員批判はしづらいよね、票がいっぱいあるし。

そうやって政府がどんどん大きくなっていくんだろうね。

民事局長答弁については、次の部分が重要。

長いけど、「。」がないので改行なしで引用する。

「だからこそ、各業法におきましても、これは何も自分の方の職員がかわいいとかそういうこととは違って、どちらかといいますと、やはり登記の関係の仕事をされる司法書士というのはその仕事ぶりというのは非常に登記行政に影響があるわけでございまして、現在、御承知のとおり、登記所は職員も少ないというふうなことでみんな苦労してやっておるわけでございますけれども、その面がより苦労するか若干でも緩和されるかということは司法書士の仕事ぶりによって非常に違ってくるわけでございまして、そういう意味から申しますと、どちらかと言えば、そういう本当の登記実務を中で経験した人がむしろ登記の方の外側の仕事を主にしてやるというふうな、まあ国家試験を合格した者が原則ではなくて、そういう経験と実務の知識を持っておる人がむしろ原則的に司法書士になっていただく方が制度としては私は実質的にいいだろうと思うのです。

しかし、たてまえといたしまして、それはかっこうがちょっとつかぬということになるかと思いまして、こういう国家試験を1号に掲げ、2号で特認の制度を置いているということでございまして、私は、制度の運用を、単なる観念論でなしに、実質どういう形にするのが全体として国民のためになるかという観点から申しますと、やはり特認の制度というのはぜひ必要な制度だろうというふうに考えております。」

司法書士は、登記行政の効率化に奉仕しなければならない。

したがって、原則は、退職公務員が司法書士になるべきである。

ただ、条文にそっちが原則なんて書くとかっこ悪いから、名目上は試験が原則としている。

この頃は、ホンネは民事局長もたびたび宣言している「天下り先確保」なんだろうけど、タテマエ上の特認目的論は、「登記行政への奉仕論」になるんだろうと思う。

まあ、「奉仕論」と名付けてみたけど、行政の効率を上げるために司法書士に退職公務員を配置する、というのは、退職公務員に資格付与という一方的な恩恵を与えるのではなしに、当然、その見返りとして、法務局の要求どおりに動け、という意図がないはずがないので、これは「奉仕」が要求されているんだろう。

昭和53年改正での答弁では、ずっとうやむやにしてきた特認制度の目的について、何か理論的な裏付けが必要だと考えたのか、最後の最後でようやくタテマエ論を出してきた。

ただ、官尊民卑の発想が見え隠れしているので、いつまでも持つ理論ではないね。

昭和54/05/08 衆議院 法務委員会

昭和54/05/08 衆議院 法務委員会

調査士会連合会会長を迎えての、調査士法への特認制度導入に関する審議である。

ここでは司法書士法に絞っているので、関係ないといえば関係ないんだけど、ホンネが出ていたので引用。

「 しかし端的に申し上げまして、職員にそういった表示登記制度というものの重要性、ひいてはそれに対処できるみずからの知識、技能を向上させるためには、そういった知識、技能を習得することによって、自分も土地家屋調査士としての資格が付与されるのだという希望あるいは自覚というものを植えつけることが、何よりも大事だと思うのであります。

表示登記制度の充実を図る一環として職員の士気の高揚と申しますか、そういったことを考えますならば、特認制度の導入は、一つの方法として非常に重要な意味を持ってくるであろうと考えるわけであります。」

ここでも、やっぱり「希望」であります。

とはいえ、いままでの純粋な「天下り理論」がまずいと思ったのか、論点を少しずらして、職員の労働に焦点を当てている。

職員が希望を持って働くことが行政を活性化させ、ひいては国民の利益につながる、と。

退職後の生活費稼ぎなんて、いつまでも言ってられないよね。

若干の方針転換と言うべきか。

まあ、たいして違いはないけど。

そんなに司法書士・調査士になりたいんなら普通に試験受けりゃいいじゃねえか。

給料だけじゃ仕事の勉強する気がねえってのか。

日常的に登記を仕事にしてるんだから、一般の受験生より充分アドバンテージがあるだろーが。

などなど、批判しようと思えばいくらでもできるんだけど、自民党一党支配のなかでは国会論議はただの通過点なので、追求する側も、政権交代や行政の公正性のための賭けに出る必要などなく、ただ自分が選挙で勝つために公務員は敵に回せない、という状況だと思う。

そんなわけで、この時代はネタの宝庫というか、民事局長が思っていることをペラペラ喋ってくれるので、行政の連続性をたどっていく上で、貴重な資料が、わんさとある。

昭和54/06/05 参議院 法務委員会

昭和54/06/05 参議院 法務委員会

民事局長、おもしろいですな。

「表示登記では技術の習得が必要だから、職員の熱意は必要不可欠である」

しかし、

「調査士法には特認制度がないから職員は熱意を持って仕事をしない」

したがって、

「調査士法を改正して、特認制度を導入する」。

つぎに引用する部分を要約すると、こんな感じだろうか。

「そういうことから、なかなか十分その面での職員の能力がまだ開発されてないということは確かにあるわけでございます。

で、むしろその理由は、片や司法書士の方は特認制度が初めからあるわけでございますが、土地家屋調査士法の方はそれがないということが、これは理屈を抜きにいたしまして、職員の表示に関する登記制度に対する熱意と申しますか、刺激というか、そういったものが欠ける原因にもなっておると私どもは理解するわけでございます。

したがいまして、職員自身がそういった表示に関する登記手続、法律面はもちろんでありますけれども、実施の調査測量というふうな技能面の習得をみずから努力するということが何よりも大事なわけでございまして、そういう意味合いから申しましても、一つの刺激として特認制度を設ける必要がある。」

民事局長はその1ヶ月前に衆議院で次のように言っている。

「 具体的に申し上げますれば、法律的には10年以上表示登記事務に従事した者で知識、技能が調査士としての職務にたえる、こうなっておるわけでありますが、これを具体的に実施いたします場合の基準といたしまして、10年以上のほかに、表示登記専門官として3年間表示登記事務に従事した者、つまり先ほど申しましたように、測量学校で半年の研さんを積んできて、そして表示登記専門官になって3年間その職務に従事した者から選考するというふうなことを考えておるわけであります。」

「測量学校で半年の研さんを積んで」きたのなら、技能面の習得は既にされている。

だいたい、現在の調査士試験の一部免除要件(当時については不明)になっている測量士補資格などは、半年間それだけ勉強すれば十分に対応できる程度の内容であるから、技能面で不足はないと思う。

国費で専門学校に派遣されていながら、熱意がもてないなら、派遣すべき職員の選考に問題がある、と言わざるを得ない。

そうした管理責任は、めぐりめぐって、法務局を管理する民事局長自身に行き着く。

それを棚に上げて、さらにボーナスをつけて熱意を持たせる、という発想がどうかしている。

ちなみに、30年後、理事長をしていた法人で、自分の給料を2倍に引き上げ、独断で1500万円借りていたのも、この民事局長である。

やる気出た?

昭和56/06/03 衆議院 法務委員会

昭和56/06/03 衆議院 法務委員会

特認の話題ではないんだけど、農用地利用増進法に基づく嘱託登記について議論があったので紹介する。

県が法人を作って職員を派遣、その職員が法人を隠れ蓑にして登記申請をする方法が、無資格司法書士になるのではないか、というのが議員くんの主張らしい。

これに対して、民事局長は、

「本来ならば、その登記は事業者であります市町村が嘱託をするということを原則にしてもいいわけでありますけれども、交換分合とは若干違うという点もございますので、ただいま御指摘の政令におきましては、当事者本人による申請を原則として、そして市町村の嘱託を例外的に認めておる。事業の当初から深くかかわり合いを持ってまいりました市町村において、やはり当事者が求めれば、最後まで、登記までめんどうを見るという形が好ましい形ではないかということで考えておるわけでございます。」

と、あまり関心がない。

ここで言いたいことは、登記に関わる公務員は、何も法務省・裁判所関係だけではない、という点である。

特認制度は、元登記官だけでなく、「登記に関わっている」という名目で、関連公務員に対しても大盤振る舞いしているのに、裁判所書記官や検察事務官よりは登記に詳しいであろう地方公務員たちの「実務経験」を「社会的な資産」とは認めていない。

このことは、調査士資格の特認と比較すると、より明らかである。

法務局又は地方法務局において不動産の

表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの

調査士資格については、実務経験を要件としているから、法務局以外からの特認は認められない。

その理由として、

昭和54/06/05 参議院 法務委員会では、測量技術を挙げている。

「一つは、現在の法務局の職員に果たしてその土地家屋調査士としての業務を十分やれる技能、能力があるかどうか。

これは主として調査測量関係の技術面での能力でございまするが、それに対する危惧があることが一つ。」

しかし、測量についての技術や能力、経験で言うなら、デスクワークがメインの法務局より、現場仕事中心の土木事務所のほうが、はるかに上だろう。

彼らは日常的に測量やら嘱託やらに絡んでいるから、「法務局職員には特認を認めず、土木事務所職員のみに特認を認める」という方法もあるわけだ。

昭和31/03/12 参議院 法務委員会においても、

「すなわち、公務員を採用するだけの資格を持っておられる方々がここに入ってこられるわけであります。」

と言うように、公務員であれば特認の対象になっていたのに。

ところが、現実はそうなっていない。

ならば、特認を批判する議員くんたちは、あえて特認を広げる方向にフェイントを掛けてもよかったのではないか。

その質問に対する法務省側の答弁こそ、

「なぜ身内にだけ特認を認めるのか」

という問題の説明になったはずだから。

表にまとめると、次のようになる。

|

|

法務局

|

裁判所・検察事務

|

地方公務員

|

弁護士事務員

|

|---|

公務員試験

|

○

|

○

|

○

|

×

|

|---|

| 法務省の人事 | ○ |

○

|

×

|

×

|

|---|

実務経験(権利)

|

○

|

△

|

△

|

○

|

|---|

実務経験(表示)

|

○

|

×

|

△

|

×

|

|---|

(△は、業務の一部分のみ、という意味)

つまり、これまでも、これからも「実務経験」が分水嶺であるかのような言われ方をしているのに、結局のところ、

「法務省・裁判所の人事の影響を受けているか」

が基準になっている。

と言いながら、そういうこと以外、解釈のしようがないではないか。

昭和60/03/31 国家公務員の定年制度施行

昭和60/03/31 国家公務員の定年制度施行

「戦前の官吏及び現行公務員法制下においては、昭和56年6月の国家公務員法の一部改正法の成立により昭和60年3月31日から定年制度が導入されるまで、裁判官等一部の例外を除いて国家公務員には定年制は導入されていなかった。このため、組織の新陳代謝を図る観点から、いわゆる退職勧奨が行われていた。具体的には、各府省ごとに任命権者が一定の年齢を超える職員に対して、退職を勧奨し、これに職員が応じて自らの意思による辞職の申出を行い、任命権者が辞職を承認することにより退職が行われていた(すなわち、事実上の行為としての勧奨が行われていた)」

応じなかったらどうなるのか、というのが最初の疑問だろうが、それはひとまず措いておこう。

それよりも、

昭和56/04/23 衆議院 内閣委員会での政府委員・藤井くんの発言。

「特に戦後いろいろな事情から一時的に非常に急激に採用いたしました職員層が、いまや非常に大きな、一般的にこぶと言われておりますが、ふくらみとなって押し寄せてきておるという状況がございます。そういうようなこともございまして、そのうち勧奨というものも、大変苦労いたしましてもなかなか実効が上げ得られないような、そういう形も現実に出てくるんではないだろうか、そういう現象が目前に迫っているように感ぜられるのであります。

ということになりますと、適正な新陳代謝を図りますとともに、長期的な人事管理の体制を打ち出せなくなる、それが十分でないということから、いろいろな問題がそこに起きてまいるということがございますので、そういう点をさらに将来を見越して考えまする場合、民間においても大部分が定年制を実施しておるということがございますので、一種の勤務条件についての情勢適応の原則あるいは官民との均衡というような点から申しまして、この際定年制を公務員にも導入するということが大変意義のあることではないかということで、人事院といたしましてはお答えを申し上げたということでございます。」

組織の新陳代謝を進める困難を語っている。

ところが、特認制度をもつ法務局の場合、いくらか問題が異なるようである。

昭和26/05/31 参議院 法務委員会での東京法務局長・鈴木くんの発言。

「昨年度の東京法務局管内の司法書士の皆様の収入、これが先般届け出でられたのでありますが、正規の収入は全部を平均いたしますと1人9万8928円、最高は47万5895円、最低が3590円、こういう数字が出ておりますが、実際の収入はこれより相当上廻るのではないかという点も想像されるのでありまして、その根拠といたしまして、私の勤めております東京法務局の職員中、多年登記事務に従事した練達の士が退職して書士になりたいという、特に相当の年齢に達しまして、子弟の教育に費用がかかるという年齢に達した者で、退職して書士になりたいという希望を持つ者が相当ありまして、その引きとめに現在非常に苦労しているという実情から逆に推測いたしますと、こういつたことも全然事実無根ではないのではないかというふうな気がするのであります。」

儲かる特認制度があるために、職員が辞めて困っているらしい。

組織の新陳代謝のための一環として特認制度があった、というなら、ここで一つの区切りがついてしまったのである。

昭和60/04/12 衆議院 法務委員会

昭和60/04/12 衆議院 法務委員会

特認と接客態度とを絡めた変化球。

それほど特認を問題視しているようでもない。

後半部分には、「私怨」に近いものを感じるけど。

枇杷田くんは語る。

「それで、裁判所系統の方々の特認の数が少ないというのは、結果的にはそういうことが言えようかと思いますけれども、裁判所の方の要するに司法書士の特別認可をもらおうという方が法務局よりはもともと出発点から少ないということもございます。

それからもう一つは、司法書士の仕事は広範囲にわたりますけれども、大部分の仕事が登記でございます。

したがいまして、そういう登記の仕事についての能力があるかどうかというふうなことの試験になりますと、裁判所の方は若干不利がある。」

はい。「

大部分の仕事が登記でございます」。

昭和53/06/07 衆議院 法務委員会では、もう少し具体的に言ってます。

「地域あるいは個々の司法書士によって違いますけれども、全体の事務量から見ますと、もう登記が9割以上占めておると思います。

ただ、司法書士の方では裁判所関係の仕事だけをしておられるという方もおるわけでございまして、しかし全体の業務量を見ますと、9割というか9割5分以上に登記がなっておるのじゃなかろうかというように思います。」

はい。「

登記が9割以上占めておる」です。

では、どうして法務局以外の公務員にも、特認を認めているのでしょう。

昭和54/06/05 参議院 法務委員会で言ってますがな。

「 一つは、現在の法務局の職員に果たしてその土地家屋調査士としての業務を十分やれる技能、能力があるかどうか。

これは主として調査測量関係の技術面での能力でございまするが、それに対する危惧があることが一つ。

もう一つは、・・・

この二つが私どもとしては反対理由として受けとめておるわけでございますが、前者につきましては、理屈は、土地家屋調査士の調査測量及びその結果に基づく登記申請事件の審査を登記官がやり、必要があれば実地調査もするということに法律はなっておるわけでありますから、法律面だけから見ますと、形の上では土地家屋調査士と同程度、あるいはそれを上回る能力を備えてなければならぬ。」

これを敷衍すれば、

「裁判所系統の方々」にしても、「

法律面だけから見ますと、形の上では」司法書士「

と同程度、あるいはそれを上回る能力を備えてなければならぬ」はずだ。

昭和53/06/16 参議院 法務委員会でも、

「だからこそ、各業法におきましても、これは何も自分の方の職員がかわいいとかそういうこととは違って、どちらかといいますと、やはり登記の関係の仕事をされる司法書士というのはその仕事ぶりというのは非常に登記行政に影響があるわけでございまして、現在、御承知のとおり、登記所は職員も少ないというふうなことでみんな苦労してやっておるわけでございますけれども、その面がより苦労するか若干でも緩和されるかということは司法書士の仕事ぶりによって非常に違ってくるわけでございまして、そういう意味から申しますと、どちらかと言えば、そういう本当の登記実務を中で経験した人がむしろ登記の方の外側の仕事を主にしてやるというふうな、まあ国家試験を合格した者が原則ではなくて、そういう経験と実務の知識を持っておる人がむしろ原則的に司法書士になっていただく方が制度としては私は実質的にいいだろうと思うのです。」

「特認の意義は、登記の実務経験にある」と言っちゃってるのに。

議員くんたちは、実務経験を伴わない特認を攻撃することによって、特認制度を縮小させる方向に進むべきであったかもしれない。

相手の弱いところを突かなきゃダメだよ。

省益を削るだけでも、大金星なのに。

昭和60/04/19 衆議院 法務委員会

昭和60/04/19 衆議院 法務委員会

ここで発言している山田くん。

従来どおり、「特認制度擁護」と「司法書士業界への配慮」という枠組みの中でしか喋ってないんだけど、本人の発言の中で注目すべきは、つぎの点。

「国家公務員という立場で一定の専門的な能力を身につけられた方が関連の分野で退職後も活躍をされる、この特認の仕組みそのものを否定するつもりはありません」

これまで、ホンネでは「天下り」、タテマエでは「行政側の効率」を併用していた特認理由について、今回の発言は、後に出てくる「退職公務員公共財産論」への方向転換の始まりだろう。

それより、もっと注目すべきは、民事局長の次の発言。

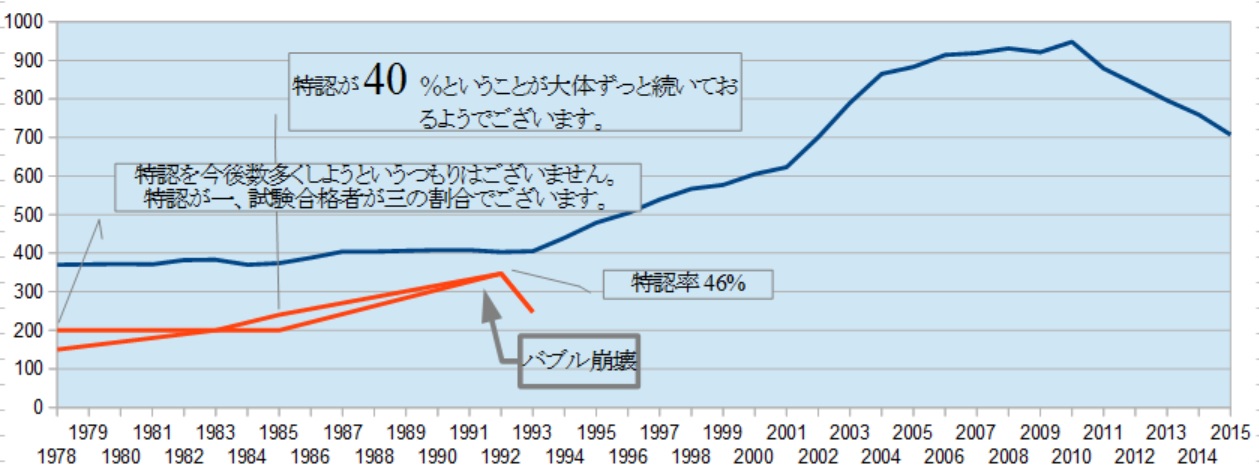

「国家試験合格者が60%、それから法務大臣の認可を受けて司法書士になるというのが40%ということが大体ずっと続いておるようでございます。」

ずっと続いている?

(オレンジが特認。幅のある数字が出てくるので、上限と下限という意味。)

一般試験合格者数については、受験サイトの数字を利用させてもらった。

昭和53年(1978年)の答弁では、こんな感じ。

「現在認可しておりますのは、大体400名から500名ぐらいでございます。」

「それから特認の数は大体150名から200名ぐらいでございますので、差し引きいたしますと毎年150名ぐらい司法書士がふえておるということに相なろうかと思います。」

「地域によって異なりますが、全国的に見ますと、大体1対3くらいの割合かと思います。特認が一、試験合格者が三の割合でございます。」

「前段の問題、特にふやすつもりはございません。特認を今後数多くしようというつもりはございません。」

国家試験合格者が75%、特認が25%だと言う。

おまけに、今後増やさないと明言している。

わずか7年でえらく増えましたな。

|

試験合格者数

|

特認数

|

割合

|

|---|

|

S53

|

400 - 500

|

150 - 200

|

25%

|

|---|

|

S60

|

374

|

250?

|

40%

|

|---|

昭和53年(1978年)に「75 : 25で、今後増やさない」と言い、

昭和60年(1985年)には「60 : 40がずっと続いている」と言うのは、

どう考えても矛盾している。

ひょっとしたら、この割合自体が嘘かもしれない。

米軍の核の持ち込みがどうのこうのみたいな。

昭和60/05/28 参議院 法務委員会

昭和60/05/28 参議院 法務委員会

検察や裁判所で20%もいることが驚きだな。

平成06/06/07 衆議院 法務委員会

平成06/06/07 衆議院 法務委員会

「(特認合格者数が)平成4年が347、平成5年が247という数字になっております。」

昭和53年当時が「特認の数は大体150名から200名ぐらいでございます」から、あからさまに増えているんです。

もう一度グラフをどうぞ。

特認割合は、平成4年(1992年)で45%くらい、平成5年(1993年)で40%くらい。

昭和53年当時は、こんなふうに言っていた。

「やはり合格者は全体として400名以下になるのではなかろうかというふうなこと、したがって特認の制度を合わせまして大体500人ぐらいというふうなことであれば、さほど需給関係から心配することもなかろうというふうに見通しておるわけでございます。」

昭和60年では、こんな感じ。

「司法書士法が改正されまして国家試験制度が導入をされましたのが53年でございますが、それ以降の状況で申しますと、試験合格者が大体370名から80名でございます。

一方、2号の方、私どもは特認と言っておりますけれども、その2号の資格認定者が200人から230、240名という数字になっております。大体の比率が6対4ぐらいになろうかと思います。」

「需給関係」があって、一般試験の400人枠は事実上堅持されているのに、特認枠だけ、どんどん大きくなっていく。

バブル景気で増えた需要は、すべて特認の取り分ですか・・・

特認護持派でさえ、特認を増やしすぎるな、と意見し続けてきたのに、やはり、行政は自分たちの権益を拡大させ続ける組織なのだよ。

というか、この矛盾を追及すべきなんじゃないのか、議員くん。

ちなみに、バブル景気が平成3年(1991年)までなので、それに合わせて特認を増加させたのかもしれないが、皮肉なことに、バブル崩壊後の平成6年(1994年)から「一般試験合格者」の400人枠が取っ払われて、その数が右肩上がりに増えていく。

「退職公務員公共財産論」の時代

平成14/04/05 衆議院 法務委員会

平成14/04/05 衆議院 法務委員会

- 司法書士全体17000人のうち、特認3000人。

17、18%。

そんなことよりも、制度趣旨の現在の公式見解が、ここで初めて出現したことが重要。

「司法書士法第4条第2号に係る特例制度の趣旨は、法務事務官等の職務に長年従事したことによって培われた知識、能力が一種の社会的な財産であるという考え方で、その者が持っている法律に関する知識と実務経験を社会において有効に活用することによりまして、国民の権利の保護や取引の安全のために貢献させようとする趣旨でございます。」

「退職公務員公共財産論」と名付けてみたけど、平成6年の段階では、この理論は全然使っていない。

「天下り」公言時代から「登記行政への奉仕論」、「職員労働意欲論」ときて、いよいよであります。

加藤くんは、特認制度はいままでずっとあったのに、初めて聞くその制度趣旨はいつからできたのか、と質問すべきであった。

昭和53/06/15 参議院 法務委員会 で、こんなことを言っているじゃない、と。

「一般の国家試験を受ければいいじゃないかというふうなことではなしに、やはりそこに一種のやめた後の希望といいますか、そういうことがやはり在職中の士気にも影響することでございます」

もっとも、一見、逃げ道を広くとったかのように見える「退職公務員公共財産論」の弱点は、あまりにも道を広くしすぎたことである。

法務局だろうと検察庁だろうと、長く勤めるだけの要件で集めた、雑多な財産にどんな価値があるのだ、と。

「実務経験・能力」=「社会的資産」→「有効活用」

だから、議員くんが、

『「社会的資産」? そうですね。』

『「有効活用」? ぜひ、しましょう。』

という具合に、議論に乗っかってしまえば、

『「司法書士の特認」は、「社会的資産」をもっとも「有効活用」できる方法なのか?』

という、恐ろしい展開になってしまう、諸刃の剣なのである。

平成14/04/18 参議院 法務委員会

平成14/04/18 参議院 法務委員会

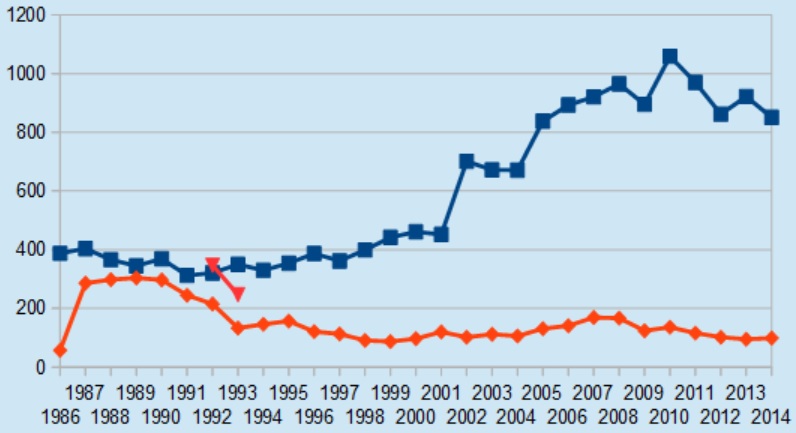

- 昭和60年から平成13年まででは、一般試験合格者と特認の割合が69 : 31。

- 平成14年4月4日現在のトータルでは、17199人中3009人(17.5%)

- 民事局長も、法務大臣の「退職公務員公共財産論」を繰り返す。

お約束のひとことを取り上げておこう。

「確かにそういう、それなら試験受ければという御意見はあろうかと思いますが、私どもから見ればそれだけ時間を掛けて能力の判定をした上で認定をしておりますので、あえて試験を受けさせるまでのことはないのではないかということでございます。」

福島くんは、公務員擁護をすることなく、ヒモなし批判なんだけど、質問の中身が幼稚である。

相手は、

『「公共財産」を活用しています』

と主張しているのに、

「平等で客観的な試験をするべきだ」

と批判しても、

「長い付き合いなので能力は知っています」、

『「試験」は済んでいます』、

「内部的な基準は公正です」

と言い返されて、先へ進めなくなっている。

特認制度を採用している以上、官僚はそんな批判が来ることは当然予測しているから、100%相手を納得させられなくても、とりあえずその攻撃をかわせるだけの理論を用意しているはずだ。

だから、正面からノコノコ攻めていっても、返り討ちに遭うのは目に見えている。

平成14/04/23 参議院 法務委員会

平成14/04/23 参議院 法務委員会

- 調査士の特認については、平成10年が8人、11年が3人、12年が3人、13年が6人。

平成17/07/05 情報公開・個人情報保護審査会 答申

平成17/07/05 情報公開・個人情報保護審査会 答申

この文書は、特認試験の方法について説明している、すばらしい資料である。

とても読みにくい点を除けば。

事件の内容は、

- 特認口述試験の参考資料として民事局から送られてきた、一問一答式の問題集、

- 特認筆記試験の問題作成の参考資料として法務局が保有する、一般試験の択一部分の試験問題集とその解説、

- 地方法務局が特認候補者として推薦した者の名簿、

- 法務省が特認として認めた者の名簿

の情報公開を依頼したが、不開示となったので、審査会に審査請求したものである。

たぶん、こんな内容だと思う。

とりあえず、ここからわかることは、次の点。

- 特認試験には、筆記試験と口述試験がある。

これについては、司法書士の資格認定に関する訓令(法務省民二訓第779号)があった。

第2条 司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定は,口述及び必要に応じ筆記の方法によって行う。

- 筆記試験は、法務局地方法務局ごとで過去問を参照しながら、問題が作成されている。

- 口述試験については、民事局からの参考資料をもとに試験をしている。

- 特認試験受験者の中には、過去問筆記すら免除され、口述のみの受験者がいる(上記訓令参照)。

「試験問題は千葉地方法務局が保有する筆記用の問題であり,資格認定を受けようとする者のうち,筆記の方法によって司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すべき者に対して使用された。 試験問題集は法務省民事局から送付された問題集であり,口述及び面接の方法によって司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すべき者並びに試験問題の受験者のうち成績優秀者に対して使用された。」

- 特認候補者の名簿には、申請者についての決裁書、進達文書、各申請者の履歴書、人事記録、住民票の写し、戸籍抄本、身分証明書、宣誓書、上申書、認定資料がつけられている。

おもしろいのは、「当審査会が…諮問庁から聴取したところ,その説明は以下のとおりである。」のところ。

「試験問題集(1)及び同(2)が,各地方法務局において司法書士資格認定試験の口述試験及び筆記試験の問題を作成する際の参考とするために送付されたものであることにかんがみると,本件不開示部分は,これを公にすることにより,出題する問題を推測することが可能となり,また,口述試験の解答の画一化を招くなど,認定試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法5条6号イの不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。」

特認の筆記試験は、一般試験の過去問(択一式)をそのまま出してるんですけど…。

問題が推測されて困るなら、いくらでも手に入る択一の過去問で特認の試験をやっちゃダメでしょ。

この人たちは矛盾を感じていないのか?

ちなみに、どんな問題が出ているかは、こちらから。

→ 平成21年度 司法書士 特認試験問題 択一編

補足

補足

情報公開制度を使っていないので、国会に出てこない数字はわからない。

しかし、司法書士会が「司法書士白書」をホームページ上で公開していて、その中に「司法書士新規登録者数」の推移が掲載されている。

ただし、この「白書」に載っているのは、「この年の試験合格・特認者数」ではなく、「この年に司法書士会に登録した資格者の数」である。

そもそも、「法務局長認可」って、昭和53年の国家試験導入前に資格取得した人なんじゃないの?

○香川政府委員

余り差異はないと申し上げましたのは、現在はつまり法務局、地方法務局長の認可でございますから、いわば官側だけが選考試験といいますか、選考をやるというたてまえになっております。

今度の国家試験ということになりますと、これは運用の問題でございますけれども、役所の職員だけが試験委員になる、たとえば筆記試験の問題を出題するということは適当でございませんので、やはり学者を入れ、あるいは司法書士会連合会の推薦による司法書士の試験委員にも入ってもらう、そういう運用の面においておのずと差異が出てくるであろうと考えておるわけでございます。

昭和53年6月7日 衆議院 法務委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/084/0080/08406070080029a.html

昭和53年以降は新規に認可されてないのに「新規登録者」としてカウントされてるってのは、そういうことだろう。

まぁ、試験合格者数は公開されているし、司法書士会としては特認数も把握しているだろうけど、司法書士法8条2項に

司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

とあり、6条1項では、

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

とあるから、「司法書士白書」には、登録者数を使うのがスジなんだろうね。

それでも、「試験合格者数を出したら、特認数も出さざるをえない」から、虎の尾を踏みたくないのでは?、と邪推したくなるのが人情だ。

書籍版の出版社もあれですし。

(上が合格者、下が特認の新規登録者数。92,93年のみ認定数併記)

2014年(平成26年)以降の数字も追加しておくと、

|

試験合格登録者

|

特認登録者

|

|---|

2014

(H26)

|

851

|

99

|

|---|

2015

(H27)

|

875

|

79

|

|---|

2016

(H28)

|

825

|

52

|

|---|

こんな感じ。

このグラフから分かるのは、

- おそらく、特認新規登録者の1.5倍くらいの認定者がいるだろう

- そうであれば、毎年200-300人くらいの特認がされているだろう

ということ。

この推測が正しければ、バブル崩壊前までは、

「一般試験の400人枠と、増え続ける特認枠」

という対立であったのに、それ以降は、

「増え続ける一般試験枠と、特認の300人枠」

という奇妙な逆転が起こっている。

司法書士が事務所を構えれば、事務員の他に「補助者」というアシスタントを雇うことが多い。

司法書士法施行規則に規定がある。

この補助者に資格は必要ないが、合格者のインフレによって、補助者の有資格者化が進んだであろうことは推測できる。

余談だが、以前通っていた歯医者でも、いつの間にかベテラン女性歯科助手がいなくなり、若い歯科医師に代わっていた。

「歯医者余り」の時代になって、経営者の歯医者が安く雇ったんだろうね。

学歴が必要な歯医者とは条件が違うけど、似たような状況だと思う。

趣旨から外れるので引用しなかったが、国会論議の中でも、

「補助者に任せきりで、名義貸し状態の司法書士をなんとかしたい」

とか

「補助者でもできる仕事を、司法書士しかダメだというのは厳しすぎる」

とか、補助者をめぐる問題がいろいろあったのだよ。

それらは、「補助者の有資格者化」が進めば、あらかた解決してしまうので、合格者の増加という方法をとることは、グレーゾーンを透明化していく流れなんだろうね。

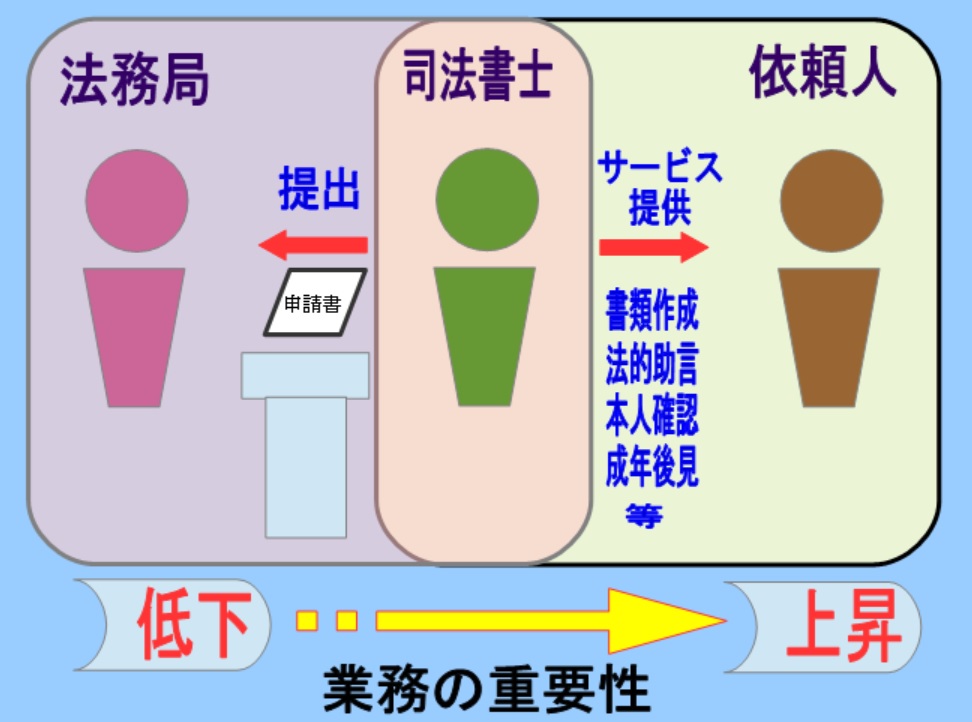

そうすると、

- 「法務局に書類を提出する仕事」も、

- 「その書類を作るまでの裏方仕事」も、

有資格者が担うという時代になった、といえる。

それどころか、特認の根拠であるはず実務経験も、

- 「法務局に書類を提出する仕事」

(=情報化やデジタル化によって代替可能、価値低下)

- 「その書類を作るまでの裏方仕事」

(=情報化やデジタル化によって、実体関係や本人を確認する必要性が高まる)

のように、通用しなくなってきている。

つまり、役所の実務経験には、昔ほどの価値がないということだ。

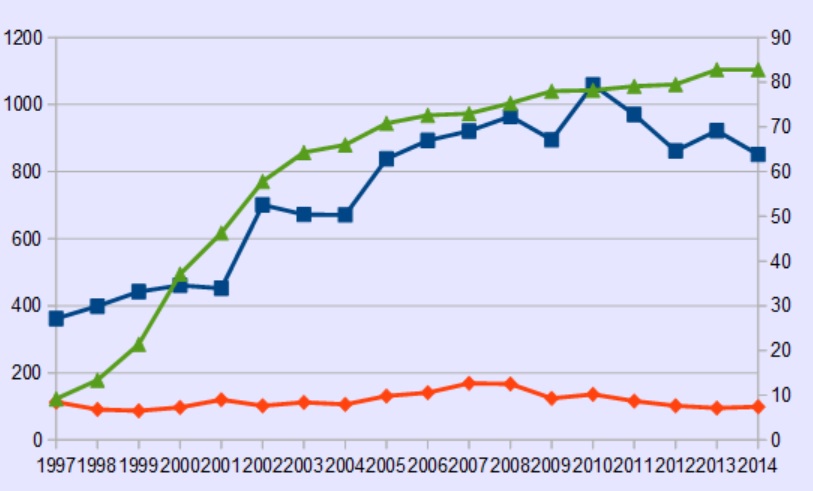

一般試験と特認との逆転を、インターネットの普及と重ねればわかりやすい。

書類の書き方などはインターネットを通じて簡単に手に入るようになったのであるが、逆に、インターネットの普及によって、書類を偽造したり、他人になりすましたりすることも簡単になった。

そうなれば、「代書屋」であった司法書士の仕事も、役所に提出する書類を書くことよりも、書類に書かれた内容が真実であるかどうかを確認する、あるいは、法律に則った方式であることをアドバイスする比重が大きくなるはずである。

司法書士行政の方向性として、合格者を急増させた背景はそこにあると見るべきではないだろうか。

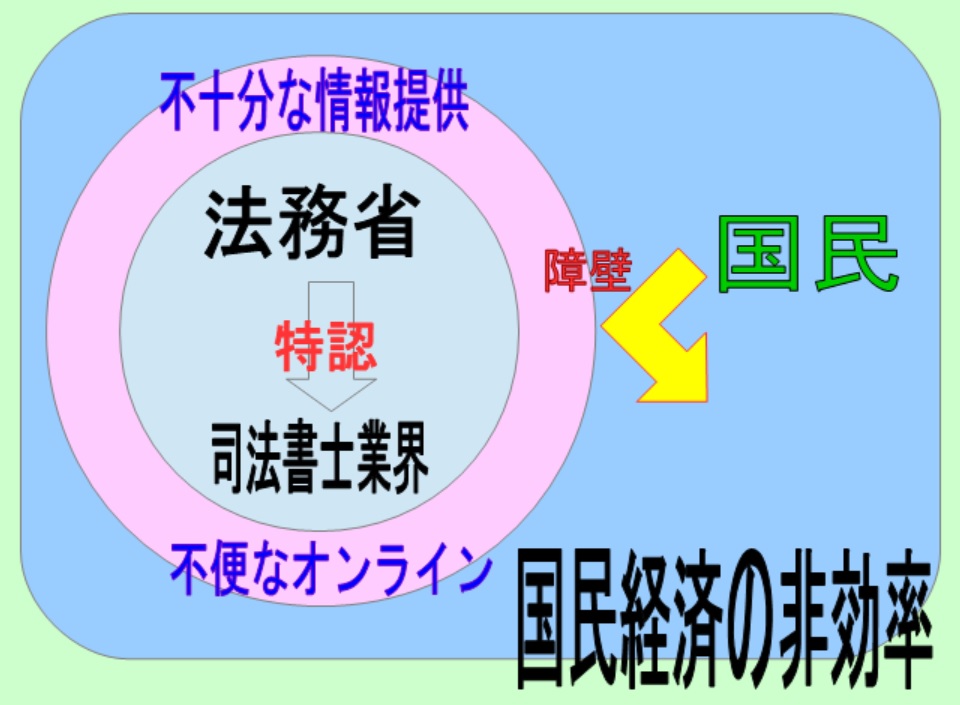

そもそも、行政機関は、国民に奉仕するために、書類の書き方を明らかにしておくのがスジなのだ。

法務局がそれをしないから、「代書屋」としての仕事が残っているわけである。

なぜなのか。

行政手続法9条2項は言っている。

行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

ところが、

不動産登記法152条、商業登記法139条は、

登記官の処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

としており、そして、上記の情報提供を定めているのが、行政手続法第二章である。

不動産登記法のコンメンタールを読むと、「処分」には当たらない「標準処理期間」まで適用除外にするつもりのようなので、「情報提供」もやっぱり除外されるんだろうね(書いたのは、法務省民事局総務課補佐官の櫻庭くんである)。

そして、行政手続法第2章は、申請に対する処分に関して、その迅速かつ透明な処理を確保する観点から、審査基準・標準処理期間の設定・公表、審査開始義務、理由の提示等に関する事項を定め…中略…るものである。

不動産登記は、…中略…また、その登記の申請および申請に対する処分の手続ならびに登記の職権抹消等の不利益処分の手続については、不動産登記法第4章(登記手続)にそれぞれ独自の手続が規定されており、行政手続法が目的とする手続が既に統一的な法体系の下に整備されていることから、行政手続法第2章および第3章の規定の適用を排除することとしている。

(別冊法学セミナー 不動産登記法/2010/日本評論社)

不動産登記法や商業登記法に代わりの規定もないようなので、「情報提供に努める気はありません」と宣言している、という意味でよろしいか?

そりゃ「代書屋」稼業は続くでしょう、役所の経験は活かされるでしょう、特認も続くでしょう。

総務省がインターネット普及率の推移(excel)を公開しているので、利用させてもらった。

ここ

(緑線が、個人のインターネット普及率。右目盛り(%))

一般試験合格者数の推移を、社会の変化に合わせて解釈すれば、こうなるだろう、というだけなので、誤解のないように。

- 「インターネットが普及したから司法書士が増えた」ではないし、

- 「司法書士が増えたからインターネットが普及した」でもない。

これからの特認

これからの特認

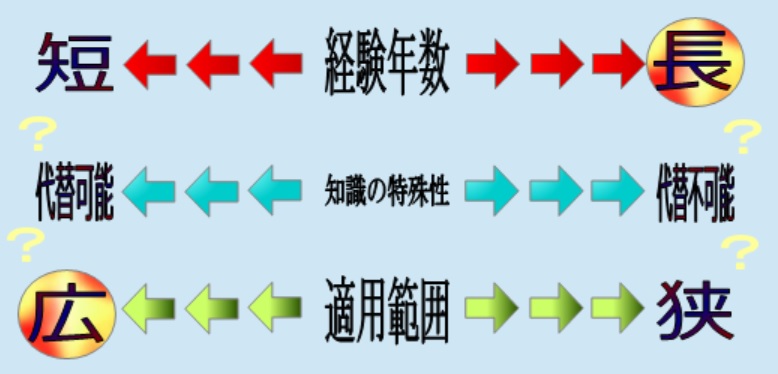

これまで特認の在職要件が3年→5年→10年と厳格化されてきたにも関わらず、適用範囲は広いままであった。

すなわち、経験年数を長くすれば、より専門的な知識が求められているはずで、それを満たす職務も自ずと狭まってくるはずなのに、範囲だけは変わらなかった。

つまり、これは登記における知識や経験ではなく、登記と関わりのある公務員としての一般的な能力や経験が要求されている、と見るしかない。

「これは法務事務官と申しましても、

極端な例を申しますと、庶務、会計的な仕事ばかりしてきたという人もないとは言えないわけでございまして、あるいは登記だけやってきたというふうな職員もおるわけであります。」

(昭和53/06/15 参議院法務委員会)

というのも含めて、司法書士の特認で言うところの「経験」なのだ。

では、そのような知識・経験を有効活用するのに、「司法書士」がベストなのかといえば、もちろん否である。

庶務・会計経験が司法書士に転用できるなら、中小企業の総務担当者のほうが、よほど登記に関わっているといえるはずだ。

ならば、逆に、この多様性を活用することこそが、「資産の有効活用」というべきではないか。

そして、世の中には、このような多様性を求めている仕事があるのであります。

灯台もと暗し。

これであります。

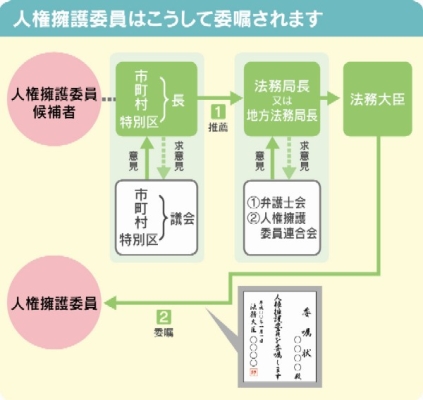

「

人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。

人権擁護委員制度は,

様々な分野の人たちが人権思想を広め,地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので,諸外国に例を見ない制度として発足しました。

人権擁護委員は無報酬ですが,現在,約14,000人が法務大臣から委嘱され,全国の各市町村(東京都においては区を含む。以下同じ。)に配置されて,積極的な人権擁護活動を行っています。 」

(

法務省のwebサイト)

裁判所、検察庁、法務局での経験を、人権擁護委員以上に活用できるところは、おそらくないだろう。

日本国憲法が最も価値を置く「人権」を擁護すること以上に、社会的意義を見いだせる分野があるだろうか?

いや、ない。

絶対ない。

まちがいなく、ない。

所詮「司法書士」は「国民の財産」に関わる仕事であるに対し、「人権擁護委員」は「人権全般」に関わる崇高な職務である。

『「精神的な自由」は「財産的な自由」より価値が高い』

ことは、総理大臣でも知っている、

であります。

ところが、不思議なことに、人権擁護に退職公務員を活用する道筋がないのである。

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、

人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

(人権擁護委員法6条3項)

市町村長の推薦がなければ、退職公務員という、貴重な社会的資産を有効活用できないとは、それこそ社会的損失も甚だしい。

超高齢社会に迎える我が国に、こんなムダをしている余裕はない。

したがって、この法律に特認制度を潜り込ませることが急務である。

20年以上公務員をしていれば、「人権擁護について理解のある」といえるであろうし、

であれば、「人格識見高」い人材を選抜できるであろう。

問題は、長年公務員をしてきた人間が「広く社会の実情に通じ」ているかどうかであるが、能力的に足らないところを試験するのが特認の伝統であるから、これもなんとかなるだろう。

つまり、人権擁護委員法に特認制度盛り込んでも、何の支障もない。

無料の戦力拡充で、人権思想のプロパガンダ。

司法書士の特認問題も一挙に解決。

いいことずくめ。

議員くんたちよ、是非ともがんばってくれたまえ。

まとめ

まとめ

司法書士の特認問題などに興味を持って、このページを訪れた人の多くは、士業者かその予備軍だろうと思う。

そういう人にとっては、司法書士の特認など、「官尊民卑時代の遺物」や「公務員の利権」と言っても、表現が穏当すぎるかもしれない。

おそらく、それは間違っていないし、司法書士業界にとっても、成年後見だとか民事訴訟だとか空き家対策だとかの方向へ踏み出す際の足かせになっているんだろうね。

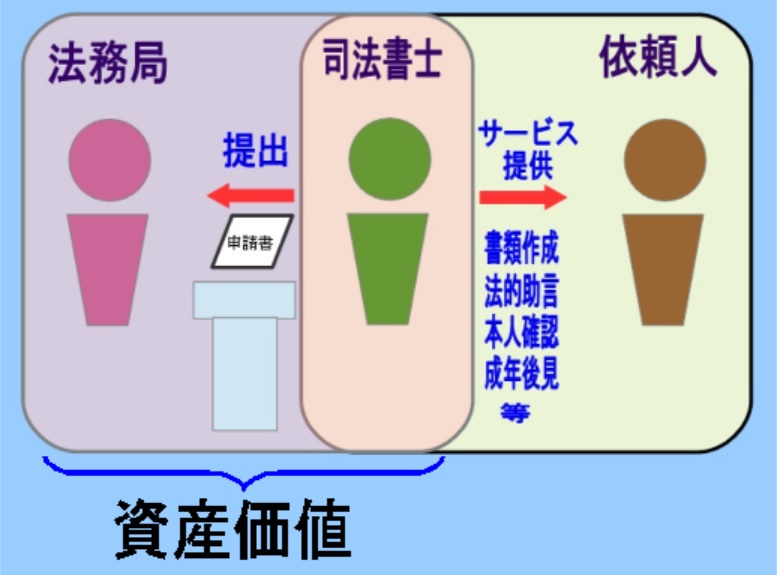

それでも、法務省が人事政策の一環として職員を送り込んでいるかぎり、司法書士業界は、登記代理人マーケットを維持するための利益相反の恩恵に浴しているはずだ。

法務局での経験が活用されないような状況をつくってしまうと、特認制度が成り立たないだけでなく、誰でも簡単に登記申請書類が作れるようになってしまい、司法書士の一大業務が崩れてしまうもんね。

だから、司法書士会も、会として特認の意見をいうときは、口をモゴモゴさせてしまう。

これは、「役所と業界団体との利権」という一般論として言ってるんじゃないよ。

これまで法務省が主張し続けた特認の根拠であるところの

法務局での経験 = 社会的資産

という構図が崩れてしまう、ということ。

だって、特認をずっと続けるってことは、IT化が進んでいるにも関わらず、現場経験の「資産価値」が低下していないって言うことだから。

たとえば、登記申請のIT化といえばオンライン申請だが、ハードルを上げに上げてるものだから、ほとんど司法書士しか使えない。

情報技術を組み合わせていけば、パソコンやスマホがあるだけで、登記申請ができる環境を作ることくらい容易なはずなのに、あえてやらない。

オンライン申請にあらずんばITにあらず、というくらい固執する。

おかげで、この国の行政は非効率なままで、国民の利便性も上がらない。

これを「利益相反」と言わずしてなんと言う。

まぁ、単純に「無能」である可能性もあるんだけどね・・・。

どんな非効率があるかと言えば、

1.一般人が登記申請を迫られ、ホームページを見たけどよくわからない

2.そこで、法務局に電話をかけて、書類の書き方を聞く

3.聞いてもよくわからないし、相手は役所へ来て説明を受けろという

4.役所へ行くと、担当者が相談を受けて書き方を指導する

5.出来上がった書類は間違いが多く、補正になる

6.また役所へ行って書き直す

7.修正した書類は読みにくく、処理に時間がかかる

表にすると、こんな感じ。

|

申請人側 |

法務局側 |

1. ホームページがわからない |

・試行錯誤する時間のムダ

・精神的ストレス |

我、関せず |

2. 電話をかける |

・電話代がかかる

・聞いてもわからない |

・対応する人件費

・通常業務に支障 |

3. 役所へ行く |

・交通費がかかる

・移動にかかる時間がムダ |

我、関せず |

4. 相談する |

・相談の待ち時間がかかる

・相談員の説明がわからない |

・対応する人件費

・通常業務に支障 |

5、6. 申請、補正 |

・交通費(郵送費)がかかる

・移動にかかる時間がムダ |

・対応する人件費

・通常業務に支障 |

7. 処理 |

我、関せず |

・修正してあるため、読みにくい |

これは、政府のIT戦略を見るとよくわかる。

内閣の方針は、

「行政手続オンライン化法が施行され、情報システムが整備されると、申請・届出等の手続が、自宅又は会社に居ながら、いつでもインターネットでできるようになります。」

のように、国民一人ひとりが自宅から手続きができるような、バラ色の未来図を描いているのに、

法務省の取り組みは、

「主たる利用者である司法書士及び土地家屋調査士を対象とした利用者満足度調査結果による測定」

のように、資格者代理人しかみていない。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律8条1項では、「国の手続等に係る情報システムの整備等」が定められている(この条文は適用除外になっていない)。

国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この「情報システムの整備」って、

だけではなく、

も問われるべきではないのかな?

それを突き詰めれば、やっぱり政府の言うように

「申請・届出等の手続が、自宅又は会社に居ながら、いつでもインターネットでできるようになります。」

という、中抜きの手続こそが、完成形といえるんじゃないのか?

であれば、登記手続のオンライン化として問われるべきは、資格者代理人の満足度なんかじゃなくて、

であり、

であるべきだ。

これこそが、政府の電子化の成果として、問われるべきものなんだけど、誰も言わないんだよね。

政治家も、官僚も、司法書士も。

つまり、

法務局での経験 = 社会的資産

という公式が

「資産価値」を維持するための煩雑さ

を生み、

資格者代理人必須の手続

を導いているんじゃないのかな。

この辺が国会で議論されるようになれば、

「国会も機能するようになったもんだなぁ」

という感想を持てるんだけど・・・。

平成16/05/12 衆議院 法務委員会

平成16/05/12 衆議院 法務委員会

などと考えていたら、こうした議論が、なんと国会でされていた。

質問したのは、泉くん。

初当選の弁護士出身者だけあって、ガンガン行ってます。

読み応えという点では、歴代一番の出来かもしれない。

すてきだ。

泉くんの質問を一言でまとめれば、

「今回のオンライン化は、まさにオンライン化するためのオンライン化にすぎないのではないか」

ということ。

得られる利益以上に費用がかかるなら、やらないほうがいいじゃないか。

平たく言えば、

「アンタら、紙の処理をデジタル化することしか考えてないんじゃないの?

国民が自分で申請できるようにならないと、意味ないじゃん

この程度のことにいくら使うつもりだよ」

という意味らしい。

「そういった見地からして、では、果たして国民の負担が経済的に軽くなるのか、また、国民自身がみずから、わかりやすく、登記の今回の変更に伴って、自分でできるようになるのかといったときに、ほとんど変更がないのではなかろうか。」

この質問の後半で司法書士業界へのフォローはしているものの、業界の利権に踏み込んだ率直な発言だと思う。

もちろん、守勢に回る法務省側はトボケきる。

とぼけていないとしたら、なお悪い。

ITの意味が全くわかっていないということだから。

○房村政府参考人

現在の本人申請の割合でございますが、これは委員からも御指摘がありましたように、権利に関する登記それから表示に関する登記、いずれにつきましても、おおむね九五%程度が資格者代理人によるもので、その残り約五%程度が本人申請ということになっております。

この数字が多いと見るのか少ないと見るのかということでございますが、これはいずれにいたしましても、申請をする当事者の方が、費用を払ってそういう資格者代理人を使われるのか、あるいはみずから申請をするのかということを選択された結果であろうと思っておりますので、私どもとして、特にこれが多いとか少ないとかということを申し上げる立場ではないのではないかと思っております。

いやいや、誰も好き好んで金は払わんでしょ。

自分でやれは手間暇かかるから、しかたなく専門家に依頼してるんだよ。

そのハードルを下げることが、あなたの仕事じゃないんですか?

もちろん、泉くんはこの点をツッコむ。

対する房村くん。

○房村政府参考人

ただいまの御指摘の、登記について国民の方々が自分でできるものについては自分でできるような方向に持っていくべきではないかとおっしゃる点は、それは私どもも全くそのとおりだろうと思っております。

ですから、現状におきましても、各登記所の窓口には申請書の様式を幾つも用意いたしまして、それを利用して御自分でしていただく、それについて必要な知識については登記相談員等を配置いたしましてその相談に応ずる、こういう体制をとっております。

今後、オンライン化をする場合ですが、これはまさに、オンラインのメリットを生かしまして、まず、申請ソフトを無料でダウンロードできるようにいたします。それと同時に、各申請書の様式をこれまたダウンロードできるように準備いたしまして、御指摘のような、特に比較的簡単な、抵当権の抹消であるとか本人の表示の変更であるとかそういったものは、ダウンロードした申請書様式に必要な事項を記載して、ダウンロードしたソフトを使って申請をするということが可能なようにしていきたい、こう思っております。

議論として面白いけど、引用してもキリがないので、この辺にしておく。

泉くんは弁護士としての経験を活かして現場感覚で突撃していったんだけど、惜しむらくは、登記の本質について、よく知らなかったこと。

登記申請が大したことではない、という自身の経験は貴重だけど、理論的に実務全体を見通していなかった点が悔やまれる。

法務省側は、業界の構図を変えるつもりなんて、サラサラないんだから。

「先ほど申し上げたように、オンラインにしたから登記手続そのものが抜本的に変わるということではございませんので」

泉くんの主張は、どこからどこまでが国の手続で、どこからどこまでが申請人側の情報なのか、この腑分けがはっきりしていなかったので、議論の主導権を完全には握れなかった。

そのため、房村くんの逃げ道が確保される。

「ただ、オンラインの申請を利用するためには、当然のことながら、自宅にパソコンがある、あるいは事務所にパソコンがあって、しかもそれを使える、こういうことが前提になりますし、また個人認証の普及ぐあいというようなものにも影響を受けますので、現段階でどの程度ふえるかというのは、私どもとしてはなかなか予測は難しい、こう思っております。」

(ちなみに、平成16年当時のインターネットの人口普及率は66%なので、「ネットを使える人が少ないので、オンライン申請がどうなるかわかりません」という答えは、単なる時代錯誤である。ここ)

「個人認証」という逃げ道であります。

こんなもんなくても何の問題もないんだけど、自分たちで

「オンライン制度はこういうものだ」

という定義を作って、勝手に必須の要件を足していくものだから、

「個人認証」が普及するまでは、司法書士が必要だよね

という流れになっちゃう。

だから、泉くんが本人申請の目標設定を迫っても、軽くかわされてしまう。

ここが本来のゴールだったと思うんだけど、最後の最後で詰めが甘かった。

惜しい!!

この質問は平成16年にされたもので、平成18年には、オンライン申請率0.03%の目標が設定されている。

また、16年当時は5%だった本人申請率も、おそらく平成20年の数字では10%まで増えている。

オンライン利用促進のための行動計画(改定)(法務省)

一方で行政機関としてオンライン申請率の目標設定をしながら、他方では本人申請率がジリジリ上がってくる。

ところが、彼らは、決して「本人申請」の「オンライン」という目標値を設定しない。

それをやってしまうと、おそらくダムが決壊するように、司法書士業界も崩壊するだろうから。

この法務省の対応を見ていると、投資家の梅田望夫が著書で紹介していたIT業界の名言を思い出す。

"Don't bet against the internet"

グーグルのCEOエリック・シュミットの言葉ですが、このbet againstという言葉は「何々が負けるほうに賭ける」という意味です。

…中略…なぜインターネットに負けるほうに賭けることは愚かなのか?

(引用注. 「インターネットに」ではなく「インターネットが」)

・・・中略・・・

そういう強力なツールが表れたにもかかわらず、「オレはネットは嫌いだ」「旧世界のほうが好きだ」と言い張っている人たちもいる。

そういう人にたいして、インターネットが負けるほうに賭けるのは、人間の創造性の敗北に賭け金をおいていることと同じだよ、と指摘するのです。

出版社による講演記録

泉くんの質問は、

一国の政府ごときでは抗し得ない時代の流れに対して、ダムが決壊するのを待つのではなく、司法書士の他の業務をきちんと整備することによって、業界の崩壊を未然に防いでいく必要がある

という意味だと思うんだけど、房村くんは、この発言を自分の逃げ道の一つくらいにしか考えなかったようだ。

なんだろうな、この無力感・・・

あとがき

あとがき

ほぼネット上の情報だけで書いてきたこのページも、とりあえず、おしまいです。

メンテナンスはすると思いますが、なにぶん国会議員が興味を持っていないようなので、ネタが増えません。

福島くんが「ちっちゃな天下り」と評したように、もともと司法書士の特認なんて、官僚世界全体から見れば「たい焼きの尻尾の切れっ端」くらい微々たる利権なんです。

税理士みたいに、影響力が大きくて問題を起こしてくれる資格なら、メディアも放っておきませんが、それでも、表面的な記事しか読んだことはありません。

そこで、司法書士の特認について、自分なりに国会での議論を調べて書いてみたら、これが結構な暇つぶしになりました。

自分しか知らないだろうな、という分野ができるのは楽しいものです。

そういうわけで、暇な同志を求めています。

別につるもうとかではなく、自分で適当なテーマを決め、国会の議事録を検索してまとめていく人です。

歴史を遡っていくと、もともとの制度趣旨と、現在の現実とが食い違っているところがたくさん見つかります。

時代が変われば、制度もそれに合わせて変わっていくものですが、それは、本当に望ましい修正がされたのでしょうか。

実は、悪い官僚たちがこっそり意味をちょっとずつ変えていった結果という場合もありえます。

正しく改正されたのか、間違った改正がされたのか。

それを判断するには、歴史を調べるしかありません。

大半は、無駄な努力に終わるでしょう。

何も見つからないかもしれません。

誰も読まないかもしれません。

それでも、自分が調べた結果は、ネット世界に残ります。

テレビやゲームに時間を費やすよりも、食べたこと出掛けたことをブログに綴るよりも、自分の人生を有意義に使ったといえるのではないでしょうか。

「青空文庫的議事録まとめ職人」のような人がたくさんいる社会は、いい社会だと思います。

最後に、今後、まとめたいと思っているテーマを挙げておきます。

自分で調べてみたいと思う人は、ご自由にどうぞ。

・公証人

司法書士の特認が「ちっちゃな天下り」なのは、大して儲からない仕事というだけでなく、なる人の役職が低いからです。

法務局幹部の天下り先が、公証人です。

--------------------------------------

法務局長

民事行政部長

地方法務局長

------------だいたい、ここが基準----------

首席登記官・課長・支局長

統括登記官

--------------------------------------

国家公務員の再就職(天下り)状況(2013年度)

資格の特例2 - 学識経験者からの任命(特任公証人、公証人法13条の2)

そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で「公証人審査会の選考」を経た者も任命できる。ただし、地方法務局管内に職務を行う公証人が存在しない場合に限る(公証人法13条の2但書)。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除されるが、公募に定員の倍数を超える応募があった場合は短答式試験・口述式試験を実施して選考する。

選考の対象となるのは、以下の者である。

1.裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官として、通算15年以上勤務した者(7級以上の職にあること)

Wikipedia

このあと、1.以外の選考対象となる条件が列挙されています。

そして、これについては、試験が行われているようです。

平成27年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について

どんな試験になっているのか楽しみです。

公証人試験、民間人合格者はゼロ…門戸開かず

・民事法務協会

自営業の司法書士に比べれば、はるかに巨大な利権です。

「仕分け候補の72公益法人、天下り2300人」(2010年)という記事によれば、OB数144人、国費投入額174億円とのことですが、今に始まったことではないので、累計すれば、すごいことになるんでしょうね。

2006年の記事(引用サイト)によれば、773人という数字もあります。

現在でも、「登記情報提供サービス」という登記簿のインターネット公開を引き受けて、独占的な立場を築いています。

・税理士の特認

贈収賄事件があったりして、結構、国会でも取り上げられているはずなんですが、歴史的な経緯はどうなっているんでしょうか。

司法書士の特認については、お気楽民事局長がペラペラ喋ってくれました。

大蔵省にもそんな逸材がいれば、歴史に残る発言をしてくれているはずです。

こちらは、税務調査の際に、現役vsOBという構図になるため、司法書士以上にシビアな議論が期待できます。

・警察官の職務質問

警職法反対闘争

1958年(昭和33)10~11月の、警察官職務執行法改正に対する国民的反対運動。10月8日岸信介(のぶすけ)内閣は同法改正案を突然国会に上程した。同案は、法執行の重点を、個人の生命、安全、財産保護から「公共の安全と秩序」を守ることまで拡大することによって、警察官の警告、制止や立入りの権限を強化し、また「凶器の所持」調べを名目とする令状なしの身体検査や、保護を名目とする留置を可能にするという内容であり、国民に戦前の「オイコラ警察」を想起させた。上程に先だつ10月4日には日米安全保障条約改定第1回会談があり、安保改定に連動する動きであった。

・・・中略・・・

この盛り上がりのなかで22日政府は改正を断念、戦後日本で議会外の運動が院内多数党に勝利した初の体験となった。

日本大百科全書(ニッポニカ)

国家公安委員長を務めたこともある政治家の白川勝彦(弁護士)くんが、警察官に包囲された状態で職務質問され、警察署へ連れて行かれた、という事件がありました。

忍び寄る国家警察の影

国家公安委員会は警察を監督する組織で、その長には大臣があてられます。

もちろん、大臣経験があるとかないとかで職務質問されたりされなかったりというのは論外にしても、仮にも大臣まで務めた政治家を外見だけで「あやしい」と判断して連行できてしまう警察というのも、すごい権力です。

上記のWebページには、事件当時の白川くんの写真が載っていますが、ふつーの爺さんにしか見えません。

はたして、警職法改正を目指した岸くんたち一党は、こんな社会の実現を望んでいたのでしょうか?

警察官の職務質問については、YouTubeにたくさん動画がありますし、学者や弁護士がホームページなどでコメントをしているので、資料に困ることはないでしょう。

・政治資金規正法等

Wikipediaの記事を読むと、田中角栄の事件を契機に規制が厳しくなり、その後も事件のたびに改正がされてきたようです。

この問題で興味があるのは、新しく規制された部分について、改正以前はどのように擁護されていたのか、ということです。

だれも思いつかないような、斬新な資金調達方法でないかぎり、長年政治家をやってきた人たちは「浄財」の調達方法を心得ているはずなので、それなりに議論があったと思います。

つまり、政党や個人の立場によって浄財の透明度が異なるわけですから、その攻防には、究極的な弁論術が詰まっていると思います。

・国会議員の給料

三木義一・編著「よくわかる税法入門 税理士・春香のゼミナール 第5版」を読んでいたら、面白いところがあったので、引用します。

春香:基礎控除というのがあるでしょ(所法86条)。これは1人の人聞が健康で文化的な最低限の生活をおくれるように,この所得金額はすべての市民の所得税計算に際して控除するものなの。だから,これが憲法25条の具体化よ。

・・・中略・・・

市木:何がって,たった38万円ですよ,基礎控除の金額! これ,月38万円じゃないですよね。年ですよね??(p49)

・・・中略・・・

今日では生活扶助基準額の50-60%にすぎなくなっています(資料5-5参照)。また昭和32年の基礎控除額と国会議員の歳費はほぼ同額(8万円)でしたが,歳費の方は現在130万円(2009年)と大きく差がついています。(p56)

国会議員の給料が

「最低限度の生活をおくる額」× (12 + ボーナス分)

であるのは、妥当なのかどうかわかりません。

それでも、基礎控除額と離れていった過程で、自分たちの給料の根拠とか比較対象とか、そんな基準があったのでしょうか。

まぁ、特典が多い国会議員ですから、給料だけ議論しても仕方ないんですけど・・・

総理大臣・国会議員・都知事の給料の推移

昭和25/04/27 衆議院 法務委員会

昭和25/04/27 衆議院 法務委員会  昭和25/05/01 参議院 法務委員会

昭和25/05/01 参議院 法務委員会

昭和27/07/29 衆議院 法務委員会

昭和27/07/29 衆議院 法務委員会 昭和31/02/20 衆議院 法務委員会

昭和31/02/20 衆議院 法務委員会 昭和31/03/12 参議院 法務委員会

昭和31/03/12 参議院 法務委員会 昭和42/06/20 参議院 法務委員会

昭和42/06/20 参議院 法務委員会 昭和51/05/11 参議院 法務委員会

昭和51/05/11 参議院 法務委員会 昭和53/06/06 衆議院 法務委員会

昭和53/06/06 衆議院 法務委員会 昭和53/06/07 衆議院 法務委員会

昭和53/06/07 衆議院 法務委員会 昭和53/06/15 参議院 法務委員会

昭和53/06/15 参議院 法務委員会